殘缺的身體并沒有給他的人生帶來殘缺,失去右手前臂卻自強不息,鄒渝不僅是位種植大戶,還帶著村民闖出了一條致富路,事業有成的他,更十年如一日地關懷殘疾人,幫助他們就業創業、致富養家,讓每位殘疾村民有尊嚴地生活著。

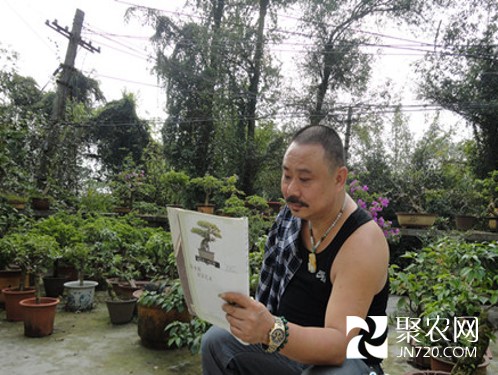

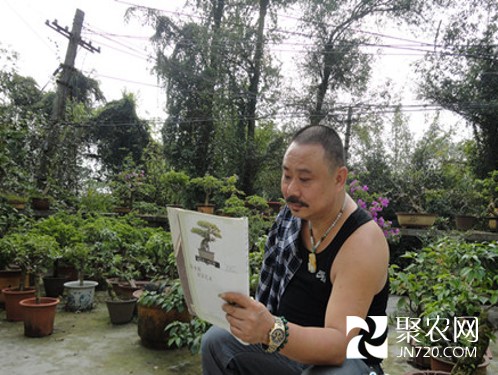

鄒渝生活照

鄒渝,男,1964年6月生,現居住在南岸區峽口鎮西流村,是遠近聞名的苗木種植大戶,也是一位不同尋常的人物。2014年,被推薦參選“感動重慶人物”,2015年6月,被南岸區推薦參評6月“感動重慶月度人物”。

失去右手不代表失去生活

鄒渝5歲時,一次意外讓他失去了整個右手的前手臂,成了殘疾人,他卻沒有抱怨與自卑。沒有右手,還有左手,樂觀的他開始練習用左手寫字、拿筷子、穿衣服,還堅持像其他正常孩子一樣,到學校里上課學習,慢慢地鄒渝學會了用僅有的左手做事,自理能力強得能夠像正常人一樣生活。

如今, 50出頭的他早已結婚生子。與兒子一桌吃飯,他總會用左手給兒子夾菜,順暢地動作讓你根本不會發覺他是位傷殘人士,談笑間,鄒渝絲毫不會對自身身體表達不滿或自卑。

與父親率先闖出致富路

鄒渝不僅像正常人一樣生活,還勇于擔負起家庭責任,年輕時他便勤于動腦筋謀出路,希望讓家人過上好日子。“當時家里有6口人,卻不足3畝地,就種糧食和菜,一家人都不夠吃。”鄒渝回憶說,要打破傳統耕種習慣,才能讓家里人都過上好生活。

于是,鄒渝和父親決定大著膽子種點城里人“稀奇”的東西。80年代,當西流村所有村民都忙著耕田種糧時,鄒渝卻把田里的水放掉了,種上了萬年青、黃桷樹。

苗木之路充滿艱辛,當時鎮里還買不到花卉苗木的種子,鄒渝只能和父親尋遍山里,找野生樹種。顧不上自己的身殘,鄒渝咬著牙一路過來,登山、爬樹、摘果子都難不倒他。終于,花如期地開了。記得第一次,鄒渝把精心呵護的茉莉花裝在背簍里,拿到解放碑花市上賣。一上午,就賺了二三十元錢,在當時這可不是個小數目,消息馬上傳遍了全村,周邊村民受他影響,紛紛“轉行”發展花卉苗木,就這樣,鄒渝帶著村民走出了一條苗木種植致富路,如今西流村成了峽口出名的苗木村。

挑燈自學技術成了苗木大戶

成功沒有快捷路,從一介農夫成為苗木大戶,鄒渝付出了很多。最開始村里沒有農技師指導,鄒渝只能自學苗木種植,為了研究不同品種的優良種植方法,每次到城里趕場,他總要去書店看苗木農技書,一看就是一下午,經常覺得不過癮,便掏出幾百元直接買書回家學。

白天鄒渝到種植地里鋤草、修枝,晚上便挑燈看種植書到凌晨。鄒渝認為,種植花卉苗木是份有內涵的事,要花心思、動腦子,又要心靜,種久了每株花木都與自己有感情,有時自己栽種出的苗木被賣掉了,心里還念念不舍。

憑著過硬的種植技術,鄒渝家的花卉苗木漸漸成型。2006年,鄒渝又大著膽子承包村民土地,苗木種植規模擴大到近百畝地,苗木遠銷青海、四川等地,年收入近40萬元。

十年如一日地關懷支持殘疾村民

富裕起來的鄒渝,深知殘疾人就業創業的艱難。“他們一樣能鋤草、修枝,他們要的就是信任和機會。”鄒渝種植基地里需要工人,他便把所有機會留給同是殘疾人的村民,周邊10余名殘疾人是他基地的常工。

鄒渝總說,自己的能力太有限,幫村里殘疾人只能讓他們賺點生活費。但事實上,鄒渝帶給村里殘疾人的不只是就業機會,更多的是讓殘疾人重拾生活的希望和信心。在他的帶動下,村里的殘疾人開始的新的生活,部分人也做起苗木生意,自己當上了老板。

村民李喜全在10年前患上了重度耳聾,是村里的困難戶,由于喪失了聽力,李喜全根本找不到工作,是鄒渝把他請到了基地里做工。“外面都沒人愿意請我,嫌我耳朵不方便,聽不清楚要做的事,只有他愿意雇用我。”提起外出打工的經歷,李喜全很辛酸,“只有鄒渝愿意請我們,他跟我們一樣是殘疾人,我覺得跟這個老板沒有距離。”

在一個沒有區別、沒有距離的種植基地里干活,有付出便有收獲,“雖然身殘,但我們都想把這個基地弄好。”找到工作賺到錢的李喜全逐漸忘記殘疾帶來的傷痛,變得開朗自信起來。

慢慢地,李喜全也在家里種上了苗木,雖然不成規模,但他自信地說,他的夢想是成為第二個鄒渝,通過努力成為村里的種植大戶。像李喜全一樣,在鄒渝苗木基地里重拾生活希望的殘疾村民,還有很多。

“我希望帶著他們一起,把村里的花卉苗木種好、遠銷各地,讓他們和我一樣不僅能像正常人一樣生活,還能創收致富養家。”鄒渝這樣說道。

沒有很高的文憑、沒有健康的體魄,但鄒渝卻用一顆頑強的內心生活,他的堅強樂觀、大膽創新、發奮勤勞和熱心善良,讓他撐起了一個家,更撐起了一個村的致富產業,他為殘疾村民搭起了希望之路、致富之路,讓每個殘疾村民都能像他一樣正常地有尊嚴地生活。