83歲的耄耋之年,對于很多人來說,都應該感受到了人生“夕陽”的壓力。而對于重慶市江津區嘉平鎮月沱村的村民許定書來說,似乎沒有那么多壓力。

記者15日從重慶市江津區獲悉,今年83歲的許定書從3年前開始,就帶領兒孫做起了“豬倌”,而這位看似普通的老人在1979年曾受鄧小平接見。

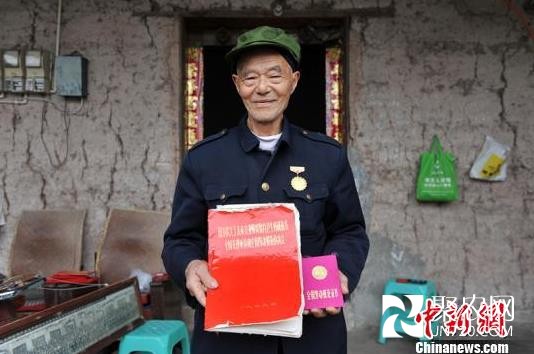

“這是國家發給我們這些人的表彰決定書。”許定書向記者展示了一個有些卷邊的“紅本本”。這個陳舊的本子上赫然印著《國務院關于表彰農業財貿教育衛生科研戰線全國先進單位和全國勞動模范的決定—一九七九年》字樣。

關于這個“紅本本”,許定書介紹道,1962年秋,時年30歲的他被選為月沱一隊的生產隊長。當時,全隊120多村民每人每年只能分到400多斤糧食,這對于常常下地的莊稼人來說,最直觀地感受就是“餓肚子”。

“其實,都是餓肚子逼的。”時隔半個多世紀,老人還能回憶起當時的情況:“那個時候也沒想太多,就想多種點糧食,讓大家都吃飽。”

改品種、加密度、勤耕作……許定書帶著鄉親們想盡了一切辦法。直到1971年,一次偶然的機會,一個好消息傳來:四川省農科院在當時的江津縣慈云農場培植有雜交玉米品種,不僅易栽種,而且產量也高。

大喜之下的許定書帶上干糧,花了一整天時間趕到農場,經過軟磨硬泡,總算得到了3個不同的玉米品種。

種子拿到了,新問題又來了,月沱村的耕地數量并不太多,還要完成上級下達的一些指定作物栽種。雜交玉米收獲再多,一年最多也只有兩季,難以從根本上緩解糧荒問。

“當時農村人戶少,田塊劃分少,田坎比現在寬得多,我就想干脆把田坎用起來。”許定書帶領鄉親們開始嘗試這一新做法:在田坎上耕作,不僅種植雜交玉米,還間隔種下了小麥、紅薯等高產量作物,進行農業上的“套種復耕”,讓一塊耕地變成“兩塊”,甚至“三四塊”。

許定書和鄉親們的汗水得到了可喜的回報,月沱一隊的糧食產量年年猛增,至1979年,僅玉米產量就達到了9.8萬多斤,糧食總產量超過28萬斤,全隊人口也從120多人增加到了230多人。

“許定書好得行,田坎上把苞谷種。”讓許定書沒有想到的是,自己和鄉親們的摸索很快傳遍了巴渝大地,成為了當時農業創新的先進經驗,先后在全縣、全市、全省進行推廣。

1979年10月28日,許定書被評選為“全國勞動模范”,前往北京,在人民大會堂受到了黨和國家領導人的接見,并合影留念。

而當年,獲得這一殊榮的,在全國近10億人口中僅有340人。

全國勞動模范、重慶市勞動模范、江津縣勞動模范……帶著一個又一個不同等次的榮譽,許定書卻一直過著農家人的生活,當過所謂最大的“官兒”,也還是那個“生產隊長”,也就是后來的村民小組長。

與許多莊稼人不同的是,許定書每天都會花時間讀書看報,村上訂閱的《當代勞模》雜志更是他的必讀刊物。2011年5月,他又開始有了“創業”的想法。“窮不丟書、富不丟豬,農村人養豬是時門熟路,就辦養豬場。”許定書深思熟慮后,于2012年2月正式動手創辦養豬場。

3年過去了,老許家的養豬場常年存欄生豬已有200多頭,全年出欄上千頭,每年經濟效益可達20多萬元。而豬場配套修建的沼氣池,還可無償為周邊20多戶村民提供燃料,產生的有機肥則為全隊耕地提供一半以上的肥料。

“其實我不是想掙好多錢,總感覺勞動了一輩子,閑也閑不下來,我和孩子們都說好了,將來還要把豬場規模擴大,帶著鄉親們一起干,要致富大家一起做。”對于未來,83歲的許定書信心滿滿。