春水龍湖水漲天,

家家樓閣柳吹綿。

菱秧未插魚秧小,

種出明珠顆顆圓。

—明·伍載喬

千百年來,在遼闊的中華大地上,我們的祖先憑借勤勞和智慧,創造了數量眾多的農業文化典范,為后人留下了寶貴的財富,譜寫了悠久燦爛的農耕文明。“浙江德清淡水珍珠傳統養殖與利用系統”(下稱“德清珍珠系統”)就是中國燦爛農耕文明史中的一顆“閃亮明珠”,2017年,被列入我國重要農業文化遺產保護名錄。至今,位于中國江南水鄉的“德清”,依然流淌著千余年來積淀形成的珍珠文化血脈,代代傳承,生生不息。

尋珠之源 根在中國德清

宋人葛應龍語:“縣以溪尚其清,溪亦因人而增其美,故號德清。”

德清,地處杭嘉湖平原水網地帶,河港縱橫,漾蕩密布,水質優良,特別適合淡水蚌的生長繁殖,自古便是珍珠養殖的重要地區。

1851年的冬天,英國領事海格和來自美國的麥嘉湖博士,千里迢迢結伴來到中國,從寧波走水路,三天后到達了湖州德清的鐘管和十字港。他們此行的目的就是考查“珍珠養殖技術的源流”。兩位異國行者在德清以口述和實地取證相結合的方式“大范圍展開調研”。隨后,他們發表了論文《中國自然及人工珍珠生產》和《中國的珍珠和珍珠制造》,告訴世人世界珍珠養殖技術的發源地在中國德清。

海格在文中這樣寫道:“這一方法是由葉金揚發明,他是約公元1200-1300年的湖州當地人。葉金揚死后,為了紀念他,后人在距離湖州26英里的一個叫小山的地方為他建立了一座巨大寺廟。這座寺廟至今還保存完好,鄉人每年都會舉辦紀念活動。”

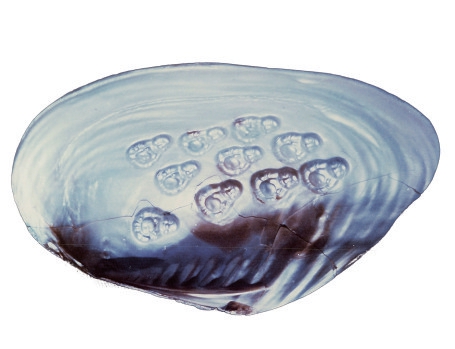

據考證,南宋時期,湖州府人士葉金揚,用當地產的褶紋冠蚌,將錫和其他金屬的、木質的、骨質的浮雕放在蚌的貝殼和外套膜之間,成功培育出附殼(佛像)珍珠,首創附殼(佛像)珍珠養殖技術。這種將自然界珍珠的偶然形成轉化成有意識的人工培育過程,是我國古人的一大創舉。

海格所說的“小山”就在今天德清縣阜溪街道龍勝村,小山麓古有小山寺,又名翠峰寺,現只留下遺址。而南面一個叫“小山漾”的湖泊,仍保存著珍珠養殖的傳統,后人在此地建造了一座巨大的廟宇紀念葉金揚。

800多年后的德清人,重新審視自古流傳下來的珍珠養殖技術,意識到這是一份老祖宗留給后代的寶貴文化遺產,必須竭盡全力挖掘、保護、傳承和利用。

“德清珍珠系統”是以南宋時期葉金揚(約公元1200-1300年)在德清發明的附殼珍珠養殖技術為基礎,通過創新改進的淡水珍珠養殖模式、加工工藝和利用體系,包括人工植珠技術、珠蚌繁育技術、珍珠養殖管理技術、珍珠品質鑒定技術、加工及深加工技術、魚蚌混養技術、珠蚌生態功能應用、珍珠文化和地方民俗傳承等在內的全方位系統性的農業文化遺產。2017年,被農業農村部認定為中國重要農業文化遺產。

遺產地位于德清縣東部阜溪街道、涻舍鎮、乾元鎮、新市鎮等8個鄉鎮、街道,核心保護區為阜溪街道龍勝村(洛舍鎮砂村)、鐘管鎮蠡山村和雷甸鎮水產村,總面積526.2平方公里,占德清縣域的56%。

探秘珍珠 領略德清珠農智慧

葉金揚發明的附殼珍珠養殖技術,使中國成為世界上最早進行珍珠規模化養殖的國家,并奠定了現代珍珠養殖技術的基礎,對珍珠產業發展影響深遠。研究人員深入了解“德清珍珠系統”,剝開層層迷霧,仿佛進入一個時空隧道,打開了一個“珍珠王國”的新世界。

研究人員發現:“德清珍珠系統”一直得以傳承和發展,不僅沒有斷代,甚至走出了國門、影響了世界。葉金揚的附殼佛像珍珠養殖技術傳承到元明清時,有了進一步發展,其養殖技術先后傳至歐洲和日本。瑞典生物學家林奈于500多年后的1761年在葉金揚附殼珍珠養殖技術基礎上培育出有柄珍珠;1893年,日本的御木本在葉金揚附殼珍珠養殖技術基礎上養殖出半圓形附殼珍珠;1902年、1905年,見瀨辰平和西川藤吉分別培育出正圓形游離有核珍珠。

在國內,清代至民國時期,德清人工養蚌育珠就已具規模。民國時期,德清育珠技術相沿舊法。20世紀60至90年代,以沈志榮為代表的德清珍珠人讓規模化人工育珠得到新的發展。他在19歲時,憑借一個鑷子、兩根銅絲、三張圖紙,在葉金揚附殼珍珠養殖技術基礎上,潛心研究十多年,反復試驗,先后攻克并形成了人工淡水珍珠養殖三大核心技術,推動了我國現代淡水珍珠的規模化養殖。

德清珠農在生產實踐中形成了與珍珠養殖相關的水環境選擇、母蚌選擇、珠核制作、插核、養殖、取珠、加工等技術體系并代代相傳。在傳統珍珠養殖技術基礎上發展起來的現代河蚌育珠技藝,使“大、光、圓、亮”優質珠率大大提高,珠蚌成活率達95%以上,德清規模化人工育珠達到了新的高度。20世紀70年代,在德清從事育珠女工達數百人,育珠技藝嫻熟,全國各地拜師學藝者紛至沓來。

流傳至今的“德清珍珠系統”,凸顯了經濟與生態效益。魚、蚌均生活在水中,利用共生原理,在池塘中進行魚蚌立體養殖,優化了生產結構。以魚帶蚌,以蚌補魚,獲得了良好的經濟效益。德清珠農合理利用水土資源,形成了種桑、種稻(麥)、畜牧和養魚相輔相成,桑地、稻田和池塘相連相倚的“糧桑魚畜”生態農業景觀。近年來,德清還利用珍珠蚌吸收營養素、富集重金屬,控制水花、改善水質作用效果良好,已廣泛應用于漁業養殖尾水治理,生態效益明顯。

德清珠農在長期的生產和生活中,創造了豐富多彩、種類繁多的農業文化,流傳下來的傳說、民歌、諺語,保存了眾多的生產與加工技藝以及鄉風民俗,根植于民間,代代相傳,延續著德清人民樸素的文化傳統。以“放魚秧”“請財神”“拜塘頭五圣”“吃魚湯飯”等為特色的傳統民風民俗以及紀念葉金揚的相關活動,加上諸多珍珠故事、傳說、越劇、舞蹈,形成了德清珍珠文化豐富內涵和底蘊。不得不感嘆,“德清珍珠系統”是我國古代勞動人民智慧的結晶,一顆小小珍珠,是人與自然和諧發展的產物,具有豐富的農業歷史文化內涵,是中國傳統農業文明的一朵奇葩。

高度重視 共同助力申遺之路

“德清珍珠系統”蘊含著資源保護與循環利用、人與自然和諧相處的生態文明觀,對促進德清珍珠文化與產業可持續發展、農業生物多樣性和文化多樣性保護、農業功能拓展與生態價值轉換,以及建設生態文明、推進鄉村振興等均具有重要意義。為此,德清縣委、政府高度重視并切實推進這一重要農業遺產的保護與發展。

2015年8月,中國工程院院士李文華、中科院研究員閔慶文一行專程赴德清考察。他們一致認為浙江德清珍珠系統符合中國重要農業文化遺產申報條件,應積極申報。

為扎實開展重要農業文化遺產發掘保護工作,2016年4月,德清縣政府成立了德清珍珠系統申報中國重要農業文化遺產暨保護與利用工作領導小組。同年11月6日,李文華院士率領多學科專家再次來德清考察,到德清農業產業化國家重點龍頭企業——歐詩漫控股集團有限公司調研,實地走訪了德清珍珠系統核心保護區——阜溪街道龍勝村小山漾,并參加了德清珍珠文化遺產保護與發展專家咨詢會。李文華院士表示,“德清珍珠系統”是一個非常典型的農業文化遺產,德清淡水珍珠養殖在長期的實踐中積累了經驗,現代人又在原有基礎上,把古法珍珠養殖技術發揚光大,是一種可持續發展的模式。

業界專家的認可和肯定,更加增強了申遺小組的信心。2016年,德清縣委、縣政府正式啟動“德清珍珠系統”申報中國重要農業文化遺產工作。申遺小組展開了大量的工作,深入鄉村搜集各種文獻古籍。2017年6月,“浙江德清淡水珍珠傳統養殖與利用系統”因其悠久的珍珠養殖歷史、種類眾多的漁業資源、和諧共生的生態系統、獨具特色的地域文化以及一二三產深度融合的珍珠產業等典型突出的特點被農業農村部認定為第四批中國重要農業文化遺產。同年9月,德清正式啟動了申報全球重要農業文化遺產工作。

兩年來,德清縣政府以及代表企業繼續傾注了大量精力,深入探究挖掘德清珍珠文化。2019年7月,“德清珍珠系統”正式入選第二批中國全球重要農業文化遺產預備名單。

2019年9月16日,德清縣委、縣政府迅速召開了2019“德清淡水珍珠傳統養殖與利用系統”保護與發展專家咨詢會,再次邀請各界專家為德清這一文化遺產把脈。專家學者紛紛表示,“德清珍珠系統”具有農業、環境生態學的意義,要傳承利用好文化遺產。之后,德清縣人民政府與中科院簽署了戰略合作協議。

9月18日農業農村部國際交流服務中心主任童玉娥一行來到德清。她充分肯定了“德清珍珠系統”深厚的歷史積淀和文化多樣性,并指出應繼續加強系統梳理和挖掘,進一步帶動珍珠產業發展,相信能有效促進鄉村振興,帶動農民增收,推動農業可持續發展。

申遺之路,凝聚了政府、企業等多方力量,是一段艱辛、漫長而充滿著期待的旅程。

爭分奪秒 推進遺產保護與發展

一份文化遺產的保護,就像和時間在賽跑,我們唯有爭分奪秒,去挖掘、保留更多的歷史痕跡。德清縣委、縣政府以及領軍龍頭企業傾力開展文化遺產的發掘、保護、利用與傳承。

加大遺產保護支持力度。小山寺是“德清珍珠系統”的重要文化載體,在德清縣委、縣政府的統一規劃布局下,開展了對小山寺及周邊配套設施的建設工作。小山寺項目由小山寺遺址公園、小山漾珍珠文化保護與利用系統建設、漾口珍珠文創園三部分組成,總面積約97.23畝,建設用地約4.95畝,總投資約5000萬元,已于2019年8月全面開工。

深入挖掘傳承珍珠文化。申遺小組開展珍珠文化發掘工作,對珍珠文化、習俗、諺語、歌謠、詩詞等進行補漏性調查,深入梳理研究祭祀葉金揚、越劇《珍珠情》、舞蹈《漁翁捉蚌》、少兒版舞蹈《漁翁捉蚌》、傳統舞蹈《珍珠的誕生》等德清珍珠民間文化活動。同時,以德清珍珠系統的悠久養殖歷史、傳統養殖技術、民俗文化、自然人文景觀為重點,開展全面調查和科學研究,深入挖掘遺產文化價值,積極開展相關非物質文化遺產的申報工作。2018年9月,沈志榮被認定為德清縣非物質文化遺產項目《河蚌育珠》代表性傳承人;12月,“德清淡水珍珠傳統養殖技藝”被列入湖州市第七批非物質文化遺產代表名錄。

目前,科普類書籍《浙江德清淡水珍珠傳統養殖與利用系統》讀本及宣傳冊已經面世,以歐詩漫為代表的企業出版了《自然瑰寶-神奇的珍珠》《德清有名珠-珍珠之源研究成果匯編》《一輩子只為一顆珍珠》等書籍,讓農業文化遺產得到更好的傳播。

申遺過程中,德清縣委、縣政府還組織開展了多次的國際性學習交流活動。2018年,泰國農業與合作社部副常務秘書杜娟·薩莎納溫女士為團長的泰國農業代表團,來德清縣開展交流考察。參觀團成員紛紛表示,德清珍珠系統在農業文化傳承、可持續發展研究等方面具有重要的科學價值和實踐意義。2018年8月,在日本舉辦的“第五屆東亞地區農業文化遺產學術研討會”上,德清珍珠系統得到了與會專家學者的高度評價。

此外,德清縣委、縣政府和龍頭企業代表歐詩漫控股集團,依托浙江德清淡水珍珠傳統養殖與利用系統,積極發展農業文化遺產旅游,傾力打造農業文化遺產旅游品牌——珍珠小鎮。小鎮占地面積超千畝,年接待游客能力30萬人次,擁有歐詩漫珍珠博物院、珍珠研究院、珍珠設計院、透明工廠、文化長廊、小山漾珍珠生態養殖核心基地和珍珠文化園(籌)等,是一個集珍珠養殖、文化體驗、工業觀光、美容養生、互動娛樂于一體、一二三產業高度融合的精品珍珠文化展示旅游體驗區。

歐詩漫控股集團作為行業龍頭,投資6500萬元,重磅打造了6200平方米的珍珠博物院,是珍珠小鎮的一大亮點,在展示、宣傳、推廣世界珍珠文化方面做了突出貢獻。自2018年5月正式開放以來,已接待游客10余萬人次,開展活動百余項,取得了良好的社會反響:截至2019年底,歐詩漫珍珠博物院已接待各研學團體約5萬人次;已承擔十余項來自英國、美國及發展中國家的農業文化遺產交流活動。博物院作為中華珍珠文明對話世界的窗口,為全球珍珠產業的研究、展示與發展提供了交流平臺。

帶動三農 農業文化遺產助珠農

珍珠產業是德清縣漁業生產發展中的重要一頁。據文獻記載,在古代高峰時帶動德清農戶就有5000余戶。隨著人工育珠技術的發展,德清提高珍珠產量與質量,促進了珍珠貿易及加工業的發展,當地百姓收入也得以大幅度增加。

20世紀80年代,珍珠養殖技術的飛躍改變了更多珠農的命運。1981年雷甸水產大隊人均分配達到了1241元,當年在全國排名第八。1985年德清縣年產珍珠1431公斤,成為當年德清縣主要出口產品。1995年,德清縣河蚌珍珠產量18250公斤,產值5060萬元,成為全國最大的珍珠產業化基地。隨著德清珍珠產業體系發展勢態的穩步提升,至2005年,德清珍珠年產量達到90476公斤。隨著德清珍珠質量提高技術在全國推廣,如今中國已成為全球最大產珠國,占世界珍珠總產量的90%以上。

歐詩漫控股集團作為珍珠行業的龍頭企業以及德清珍珠系統文化推廣者,利用企業的社會影響力和品牌影響力,積極開展重要農業文化遺產助農工作。集團建立了珍珠保護發展院士專家工作站,以更好地支撐“德清珍珠系統”的文化發掘與傳承。歐詩漫在珍珠深加工技術的研究和產業開拓,更是人類珍珠利用史上一個巨大的技術飛躍,并形成了從河蚌養殖到加工成珍珠終端產品的完整產業鏈。目前,德清縣珍珠產業從業人員近3000人,上下游帶動就業超過2萬人。隨著人工珍珠養殖技術的推廣普及,珍珠產量猛增,使得過去只有全球不足萬人的權貴特權階層享用的寶貝,通過藥用、保健、美容和裝飾等形式走進全球近3億人的生活。

自2018年響應德清縣“千企結千村 消滅薄弱村”專項活動以來,歐詩漫控股集團已累計向縉云縣東渡鎮蒼山村捐款50萬元,幫助發展珍珠產業,用以幫助該村脫貧。2020年,為了幫助納雍縣董地鄉走好“脫貧攻堅最后一公里”,利用自身的產業優勢及珍珠品牌優勢,幫助納雍縣董地鄉的村民們開展扶貧直播“帶貨”,成交總額一千余單,銷售額10多萬元。德清縣雷甸鎮的珠農張國榮及家人就是珍珠養殖受惠的一員,他自2015年開始,按照政府相關政策要求,在雷甸大海漾承包了兩百畝的養殖區從事珍珠養殖。隨著珍珠深加工產業的不斷擴大,珍珠原珠的收購價格也一路見漲,養殖珍珠不僅幫助他家脫了貧,還帶動了周邊在家務農的村民,一起走上致富路。

縱觀整個珍珠文化歷史長河,不難發現,德清珍珠系統不僅代表一種水產養殖技術,更是一個農業文化的重要載體。從宋朝演變至今,它亦是人水和諧發展的典范,是我國農耕文化的杰出代表。

至今阜溪街道龍勝村的小山漾畔,留下的寺廟、古井、山水……仿佛都在訴說著800多年來的歷史歲月。“德清珍珠系統”是祖先留下的寶貴財富,需要我們后人對其發掘、保護、傳承和利用,讓子孫后代銘刻于心,并成為農業文化遺產中一顆永遠閃耀的明珠!

圖為珍珠養殖場一角。 葉曉寧 攝

啟動全球重要農業文化遺產申報

2019年參加咨詢會的專家們深入珍珠養殖核心區調研考察

初具規模的珍珠小鎮一角

研學營的小朋友到珍珠博物院現場體驗開貝采珠

(以上圖片均由歐詩漫控股集團提供)